artículos

challenging or reinforcing the reigning paradigm? the paradox of conventional anti-eurocentrism

Gary Blank ([email protected])

La obra de Max Weber y Karl Marx ha sido una fuente de inspiración imprescindible para gran parte de las presuposiciones teóricas que explican la divergencia entre Oriente y Occidente, hasta el punto de considerar que el ascenso de Occidente fue el único factor que permitió el desarrollo del capitalismo en Europa. Los críticos han calificado estas presuposiciones de eurocentristas —en la medida en que ponen de manifiesto una superioridad implícita de Occidente sobre Oriente— y han ofrecido alternativas antinarrativas para superar las dificultades analíticas y normativas. Estas críticas han conseguido llamar la atención de los estudiosos en las experiencias de otras partes del mundo. No obstante, han tratado de validarlas simplemente estendiéndolas en el espacio y el tiempo, en lugar de hacer una crítica profunda a los postulados weberianos y marxistas sobre el origen del capitalismo. Este artículo explica cómo un enfoque verdaderamente no eurocentrista requiere romper definitivamente con estas presuposiciones y apostar por una comprensión alternativa de los orígenes del capitalismo, como hizo por vez primera Robert Brenner. A pesar de que no se ha concebido explícitamente como “no-eurocentrista”, el concepto de Brenner de las relaciones sociales de propiedad ofrece una base sólida para comprendre la gran divergencia sin romper con la historiografía anterior ni sucumbir al triunfalismo europeo.

La obra de Max Weber y Karl Marx ha sido una fuente de inspiración imprescindible para gran parte de las presuposiciones teóricas que explican la divergencia entre Oriente y Occidente, hasta el punto de considerar que el ascenso de Occidente fue el único factor que permitió el desarrollo del capitalismo en Europa. Los críticos han calificado estas presuposiciones de eurocentristas —en la medida en que ponen de manifiesto una superioridad implícita de Occidente sobre Oriente— y han ofrecido alternativas antinarrativas para superar las dificultades analíticas y normativas. Estas críticas han conseguido llamar la atención de los estudiosos en las experiencias de otras partes del mundo. No obstante, han tratado de validarlas simplemente estendiéndolas en el espacio y el tiempo, en lugar de hacer una crítica profunda a los postulados weberianos y marxistas sobre el origen del capitalismo. Este artículo explica cómo un enfoque verdaderamente no eurocentrista requiere romper definitivamente con estas presuposiciones y apostar por una comprensión alternativa de los orígenes del capitalismo, como hizo por vez primera Robert Brenner. A pesar de que no se ha concebido explícitamente como “no-eurocentrista”, el concepto de Brenner de las relaciones sociales de propiedad ofrece una base sólida para comprendre la gran divergencia sin romper con la historiografía anterior ni sucumbir al triunfalismo europeo.

the promise of global environmental history

Sarah Hamilton ([email protected])

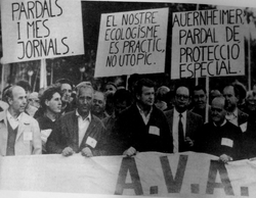

Este artículo ofrece un análisis del campo de la historia medioambiental, con una atención especial a su potencial en los proyectos de investigación global. En la primera sección, se ofrece una definición de historia medioambiental y se describe cómo primero los historiadores empezaron por reimaginarse la relación entre naturaleza y sociedad, siguiendo el cambio cultural de los años setenta y ochenta. La segunda sección subraya algunas de las intersecciones entre historia medioambiental y el desarrollo del campo de la Big History, y sugiere posibles disimilitudes entre las dos aproximaciones. En la tercera sección, se proponen algunas maneras de cómo los historiadores sociales, culturales y económicos pueden beneficiarse de la inclusión de una perspectiva medioambiental en su tarea. Por último, la cuarta sección pone énfasis en la necesidad de un marco geográfico-temporal más amplio de cara a comprender el mundo no humano y cómo esta perspectiva puede ser particularmente útil para los world historians.

Este artículo ofrece un análisis del campo de la historia medioambiental, con una atención especial a su potencial en los proyectos de investigación global. En la primera sección, se ofrece una definición de historia medioambiental y se describe cómo primero los historiadores empezaron por reimaginarse la relación entre naturaleza y sociedad, siguiendo el cambio cultural de los años setenta y ochenta. La segunda sección subraya algunas de las intersecciones entre historia medioambiental y el desarrollo del campo de la Big History, y sugiere posibles disimilitudes entre las dos aproximaciones. En la tercera sección, se proponen algunas maneras de cómo los historiadores sociales, culturales y económicos pueden beneficiarse de la inclusión de una perspectiva medioambiental en su tarea. Por último, la cuarta sección pone énfasis en la necesidad de un marco geográfico-temporal más amplio de cara a comprender el mundo no humano y cómo esta perspectiva puede ser particularmente útil para los world historians.

Un imperi massa gran per a un sol home: la participació de les elits en les estructures del poder polític a rússia al primer quart del segle xviii

Núria Sallés ([email protected])

El Estado moderno ruso ha sido habitualmente entendido como el exponente del absolutismo. Si bien es cierto que se encontraba legalmente ilimitado, los mecanismos de gobierno que se habían configurado desde mediados del siglo XVI (los propios de un Estado fiscal-militar incipiente) le requerían un cierto grado de colaboración social, y esta necessidad se convertía de facto en una limitación del poder autócrata. Al no hallar un espacio influyente en las estructuras políticas, las élites —formadas por la aristocracia y la nobleza de servicio de raíz moscovita— se decantaron ya a principios del siglo XVII por la carrera administrativa, aceptando nombramientos como altos oficiales dentro de las chancillerías o prikazy, un sistema en desarrollo acelerado que compartían con profesionales de la administración. El siglo XVIII empezó con el zar reformador por excelencia, pero su impacto en la configuración de las élites fue mínimo: la Mesa de Rangos, en vez de impulsar la meritocracia, consolidó la presencia de la nobleza al estrato superior del conglomerado político y administrativo.

El Estado moderno ruso ha sido habitualmente entendido como el exponente del absolutismo. Si bien es cierto que se encontraba legalmente ilimitado, los mecanismos de gobierno que se habían configurado desde mediados del siglo XVI (los propios de un Estado fiscal-militar incipiente) le requerían un cierto grado de colaboración social, y esta necessidad se convertía de facto en una limitación del poder autócrata. Al no hallar un espacio influyente en las estructuras políticas, las élites —formadas por la aristocracia y la nobleza de servicio de raíz moscovita— se decantaron ya a principios del siglo XVII por la carrera administrativa, aceptando nombramientos como altos oficiales dentro de las chancillerías o prikazy, un sistema en desarrollo acelerado que compartían con profesionales de la administración. El siglo XVIII empezó con el zar reformador por excelencia, pero su impacto en la configuración de las élites fue mínimo: la Mesa de Rangos, en vez de impulsar la meritocracia, consolidó la presencia de la nobleza al estrato superior del conglomerado político y administrativo.

reseñas

Esther Calzada del Álamo, Germán Gamazo. Poder político y redes sociales en la Restauración (1840-1901), reseñado por Josep Pich Mitjana ([email protected]).

Henry Kissinger, On China, reseñado por Carles Brasó Broggi ([email protected]).

Ramon Vilaró, Sol naciente. Historias hispano-japonesas, reseñado por Marçal Sanmartí ([email protected])

Daniel Woolf, A Global History of History, reseñado por Víctor Juan Abelló ([email protected])

Henry Kissinger, On China, reseñado por Carles Brasó Broggi ([email protected]).

Ramon Vilaró, Sol naciente. Historias hispano-japonesas, reseñado por Marçal Sanmartí ([email protected])

Daniel Woolf, A Global History of History, reseñado por Víctor Juan Abelló ([email protected])

editorial

La difusión del conocimiento científico es un campo en el que los cambios de las tecnologías de la comunicación tienen un impacto menos fuerte que en otros ámbitos de la sociedad de la información en la que vivimos. Sin embargo, la comunicación científica no debería permanecer ajena a ellos. Resulta impensable que una revista científica, aunque siga editándose en papel, no tenga una versión en línea. Entremons ha apostado desde el principio por esta vía y por promover la accesibilidad ágil del conocimiento histórico. La tarea del historiador va más allá de la generación de conocimiento. Debe ocuparse y preocuparse por su difusión. Máxime si se trata de un investigador de world history.

El tercer número de Entremons sigue reflejando la voluntad de crear una red de comunicación y conocimiento transnacional. En su artículo “Challenging and Reinforcing the Reigning Paradigm? The Paradox of Conventional Anti-Eurocentrism”, Gary Blank de la London School of Economics presenta los resultados de su investigación en el ámbito de la conceptualización teórica de las diferentes aproximaciones al estudio de la divergencia entre Oriente y Occidente. El artículo “The Promises of Global Environmental History” de Sarah Hamilton analiza la historia medioambiental, prestando una atención especial a su potencial para promocionar proyectos de investigación global. Hamilton describe la evolución que vivió el estudio de la relación entre la naturaleza y la sociedad en las décadas de 1970 y 1980, para luego demostrar las numerosas intersecciones entre la historia medioambiental y la Big History. En el artículo “Un imperi massa gran per a un sol home: la participació de les elits en les estructures del poder polític a Rússia al primer quart del segle XVIII”, Núria Sallés aborda el análisis del desarrollo del estado ruso a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII desde la premisa del poder limitado del estado absolutista. Su investigación le permite demostrar que los monarcas rusas, a pesar de disponer del poder autocrático, también necesitaban un cierto grado de colaboración social para llevar a cabo sus objetivos.

En el apartado de reseñas encontrarán recomendaciones críticas sobre el monográfico Germán Gamazo. Poder político y redes sociales en la Restauración (1840-1901) de Esther Calzada del Álamo, On China de Henry Kissinger, Sol naciente. Historias hispano-japonesas de Ramón Vilaró, así como A Global History of History de Daniel Woolf. Les invitamos a consultar nuestras actividades y a participar activamente de nuestro proyecto: Check it out!

El tercer número de Entremons sigue reflejando la voluntad de crear una red de comunicación y conocimiento transnacional. En su artículo “Challenging and Reinforcing the Reigning Paradigm? The Paradox of Conventional Anti-Eurocentrism”, Gary Blank de la London School of Economics presenta los resultados de su investigación en el ámbito de la conceptualización teórica de las diferentes aproximaciones al estudio de la divergencia entre Oriente y Occidente. El artículo “The Promises of Global Environmental History” de Sarah Hamilton analiza la historia medioambiental, prestando una atención especial a su potencial para promocionar proyectos de investigación global. Hamilton describe la evolución que vivió el estudio de la relación entre la naturaleza y la sociedad en las décadas de 1970 y 1980, para luego demostrar las numerosas intersecciones entre la historia medioambiental y la Big History. En el artículo “Un imperi massa gran per a un sol home: la participació de les elits en les estructures del poder polític a Rússia al primer quart del segle XVIII”, Núria Sallés aborda el análisis del desarrollo del estado ruso a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII desde la premisa del poder limitado del estado absolutista. Su investigación le permite demostrar que los monarcas rusas, a pesar de disponer del poder autocrático, también necesitaban un cierto grado de colaboración social para llevar a cabo sus objetivos.

En el apartado de reseñas encontrarán recomendaciones críticas sobre el monográfico Germán Gamazo. Poder político y redes sociales en la Restauración (1840-1901) de Esther Calzada del Álamo, On China de Henry Kissinger, Sol naciente. Historias hispano-japonesas de Ramón Vilaró, así como A Global History of History de Daniel Woolf. Les invitamos a consultar nuestras actividades y a participar activamente de nuestro proyecto: Check it out!